地球の裏側から

2016年05月30日

こんばんは。突然ですが、幼馴染が今チリにいます。先日、友人にプレゼントしたいからとflower shearsを購入してくれました。それから特に連絡なかったのですが急にメールが届き

友人がワイン用のぶどうの収穫に使っていると!?仕事ではなく、お手伝いらしいのですがとってもよく切れると言って嬉しそうに写真を送ってくれたそうです。小さな国・日本の、あまり知られていない小野という小さな町で家内工業の町工場が作っている鋏が地球の裏側で使われている。行ったことのない国なので、あまり想像ができず本当なのか?不思議な気分ですがやっぱり嬉しいものですね。鋏を毎日作っていると細かい作業の連続で単調な(実は単調ではないのですが)作業の繰り返しです。私達にとって1丁の鋏は、沢山の鋏の中の一つでしかないのですがお客様が購入されるのは、その中のたった1つなんですよね。もし、質の悪い鋏を出荷して、だめだと判断されたらその工場の信用はなくなります。そして、その信用は一人じゃなくもっと広がって、大きな損失につながります。私達は、流れ作業で沢山の鋏を作っているのではなく「どこかのだれかが選んでくれるこの1丁の鋏」という意識を持ち続けて大事に作らないといけないと思いますしそういうことを改めて思い出させてくれる素敵な写真とお便りでした。ありがとうございました。

友人がワイン用のぶどうの収穫に使っていると!?仕事ではなく、お手伝いらしいのですがとってもよく切れると言って嬉しそうに写真を送ってくれたそうです。小さな国・日本の、あまり知られていない小野という小さな町で家内工業の町工場が作っている鋏が地球の裏側で使われている。行ったことのない国なので、あまり想像ができず本当なのか?不思議な気分ですがやっぱり嬉しいものですね。鋏を毎日作っていると細かい作業の連続で単調な(実は単調ではないのですが)作業の繰り返しです。私達にとって1丁の鋏は、沢山の鋏の中の一つでしかないのですがお客様が購入されるのは、その中のたった1つなんですよね。もし、質の悪い鋏を出荷して、だめだと判断されたらその工場の信用はなくなります。そして、その信用は一人じゃなくもっと広がって、大きな損失につながります。私達は、流れ作業で沢山の鋏を作っているのではなく「どこかのだれかが選んでくれるこの1丁の鋏」という意識を持ち続けて大事に作らないといけないと思いますしそういうことを改めて思い出させてくれる素敵な写真とお便りでした。ありがとうございました。

D&Department Osaka Exhibition report 2

2016年05月27日

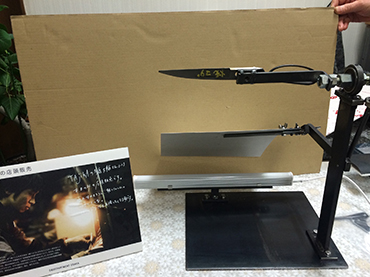

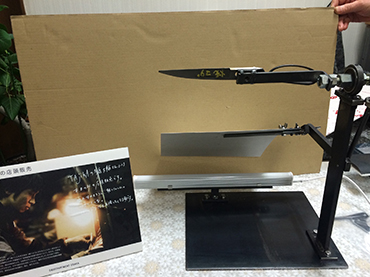

こんばんは。遅くなりましたが、展示のまとめです。前回はD&Dで初めての展示ということもありとにかく、知ってもらう・触れてもらうための展示構成にしました。今年はそれを踏まえ、前回来れなかった方にも興味を持って頂けそうな導入編のものに加え少しステップアップした、技術を見て頂ける道具を作り、展示しました。 これは、「ひずみ」という鋏にとって最も重要と言っても過言ではない研ぎの技術を見られるように作った道具です。(展示の時の写真は見えにくいので、準備時の写真です)2回目なのでステップアップということもありますがこれまで、鋏への入り口を広げることを中心に活動してきてそろそろ次の段階に進む時期がきたのかなと感じています。この道具はきちんと説明しないと分かりにくい物ですし聞いたとしても、一度では理解が難しいと思います。現段階では、鋏に興味のある方か職人や専門職の方が興味を持ってくれるかな?という予想です。実際、自分が声をかけなくてもじっと見ていたのは知り合いの建築関係の方でした。まだ始めたばかりで興味を持って頂けない現状はTAjiKAの鋏を作り始めて3年ほど我慢の時期がありようやく認知度が上がってきたことと重なります。父と何度ケンカしたことか(苦笑)今回の道具もそれくらい時間をかけてじっくり伝えていく覚悟です。鋏は見た目は同じようなものでも触ったり、使ってみると全く違います。何が良くて、何が違うのか?ただ切れれば良いなら、大量生産の鋏でも良いですが職人が作る鋏を選ぶ時に、何を基準にして選んだら良いのか?それを知って、選んでもらえるようにしないといつまでたっても、値段や名前、メディアなど実際の物の価値とは少し離れたもので判断されてしまいます。今、私達が考える良い鋏の条件をきちんと理解して頂き作った物を選んで頂けるように。さらにその期待を超えられる鋏を作ろうと思います。今回、とても印象的だったのが若い夫婦が私の在店した日に2回来てくれ何度も触りながら、じっくりと悩んでいた光景。年齢は関係ないかもしれませんが、20代であれば他にもっと買いたい物もあると思いますがそれを鋏に使うって、言葉が悪いですがちょっと変わってると思います。でも、物も情報も溢れ、選べない人が多くなっている昨今ああいう風に選んでいる姿をみると自分の生活に何が必要で、どんな場面で鋏を使うのかきちんと想像しているのがよく分かります。そうして購入した物はきっと大事にするし他の物を選ぶ時でも同じだと思います。そういう光景を見られたことがとても嬉しかったですしその選択が満足いくものになるためより良い物を作らないと。と身が引き締まりました。毎年、展示の機会を下さるD&Dの皆様お越し下さったお客様、ありがとうございました!また来年も開催できるよう、頑張ります。これからの活動にもご期待下さい。

これは、「ひずみ」という鋏にとって最も重要と言っても過言ではない研ぎの技術を見られるように作った道具です。(展示の時の写真は見えにくいので、準備時の写真です)2回目なのでステップアップということもありますがこれまで、鋏への入り口を広げることを中心に活動してきてそろそろ次の段階に進む時期がきたのかなと感じています。この道具はきちんと説明しないと分かりにくい物ですし聞いたとしても、一度では理解が難しいと思います。現段階では、鋏に興味のある方か職人や専門職の方が興味を持ってくれるかな?という予想です。実際、自分が声をかけなくてもじっと見ていたのは知り合いの建築関係の方でした。まだ始めたばかりで興味を持って頂けない現状はTAjiKAの鋏を作り始めて3年ほど我慢の時期がありようやく認知度が上がってきたことと重なります。父と何度ケンカしたことか(苦笑)今回の道具もそれくらい時間をかけてじっくり伝えていく覚悟です。鋏は見た目は同じようなものでも触ったり、使ってみると全く違います。何が良くて、何が違うのか?ただ切れれば良いなら、大量生産の鋏でも良いですが職人が作る鋏を選ぶ時に、何を基準にして選んだら良いのか?それを知って、選んでもらえるようにしないといつまでたっても、値段や名前、メディアなど実際の物の価値とは少し離れたもので判断されてしまいます。今、私達が考える良い鋏の条件をきちんと理解して頂き作った物を選んで頂けるように。さらにその期待を超えられる鋏を作ろうと思います。今回、とても印象的だったのが若い夫婦が私の在店した日に2回来てくれ何度も触りながら、じっくりと悩んでいた光景。年齢は関係ないかもしれませんが、20代であれば他にもっと買いたい物もあると思いますがそれを鋏に使うって、言葉が悪いですがちょっと変わってると思います。でも、物も情報も溢れ、選べない人が多くなっている昨今ああいう風に選んでいる姿をみると自分の生活に何が必要で、どんな場面で鋏を使うのかきちんと想像しているのがよく分かります。そうして購入した物はきっと大事にするし他の物を選ぶ時でも同じだと思います。そういう光景を見られたことがとても嬉しかったですしその選択が満足いくものになるためより良い物を作らないと。と身が引き締まりました。毎年、展示の機会を下さるD&Dの皆様お越し下さったお客様、ありがとうございました!また来年も開催できるよう、頑張ります。これからの活動にもご期待下さい。

D&Department Osaka Exhibition report

2016年05月13日

こんばんは。遅くなりましたが、2月22日から3月26日までD&Department大阪店で開催されていた鋏の展示についてのレポートです。1度にすると量が多くなりそうなのでまずはワークショップの話から。 昨年にも、鋏を使って何かできないか考えていたのですが、諸事情から実現せず今年こそは!ということで、キッチン鋏を使用して会期中に2回、豚汁を作りました。いわゆる、皆さんが参加するワークショップ(作家さんが作っている物を作る体験)ではなく鋏を「使って」何かを作る。鋏の使い心地、使い方を体験するワークショップになりました。

昨年にも、鋏を使って何かできないか考えていたのですが、諸事情から実現せず今年こそは!ということで、キッチン鋏を使用して会期中に2回、豚汁を作りました。いわゆる、皆さんが参加するワークショップ(作家さんが作っている物を作る体験)ではなく鋏を「使って」何かを作る。鋏の使い心地、使い方を体験するワークショップになりました。 私も普段の生活で、ちょっとした物を切ったりカニの身を取り出すのに甲羅を切るなど様々な場面で使えることは分かっていましたが鋏1本で全てをこなす。というのは難しくどうやったら切りやすくなるのかかなり頭を使いました。1度目は野口さんと安定感のあるコンビでどこまでやれるのかを確認しながら調理。2度目は新しいスタッフの門脇さんとちょっとぎこちないながらもどうやったら上手に切れるかお客様と一緒に考えながらの調理はあっという間に時間が過ぎ2回とも、とても美味しい豚汁ができました!門脇さんがD&Dのblogに書かれていましたが(こちら)「物は使いよう」まさにこれを体現した時間でした。私自身も、人参や大根といった丸いものを切ると前に滑るだろうなと分かっていたことを確認できましたし少し手を添えることで、滑ることを解消できたことはこれからの説明に活かせそうです。一番の発見は、キッチン鋏セパレートを分離してナイフのように使うと、ごぼうの笹掻きがきれいにできること。(もちろん、刃の入れ方(角度)や力加減が重要ですが。)「作り手は、一番の使い手」でなければならないと思っています。使う側のプロではないので、製品の質を上げるには専門の方のご意見はとっても重要ですが自分で使ってみて初めて気づくことが沢山あります。持ちにくい、指が当たって痛い、滑る・・・使う人によっても、使う業種によっても求めること、求める物は違います。弊社の生産体制で、全てを叶えることはとても難しいですが、できる限りのことは応えていますし、それはこれからも変わりません。常により良い製品作りをするためにこうした機会で得た感覚や使って頂いている方の声をしっかり受け止めて活かしていこうと思います。ご協力頂いたD&Dスタッフの皆様ワークショップに参加頂いたお客様ありがとうございました!今回の反省を活かしてまた開催したいと思いますので気になった方は、次回是非ご参加下さい。次回は、今回で2回目を迎えたD&D大阪での展示全体について書こうと思います。ではでは

私も普段の生活で、ちょっとした物を切ったりカニの身を取り出すのに甲羅を切るなど様々な場面で使えることは分かっていましたが鋏1本で全てをこなす。というのは難しくどうやったら切りやすくなるのかかなり頭を使いました。1度目は野口さんと安定感のあるコンビでどこまでやれるのかを確認しながら調理。2度目は新しいスタッフの門脇さんとちょっとぎこちないながらもどうやったら上手に切れるかお客様と一緒に考えながらの調理はあっという間に時間が過ぎ2回とも、とても美味しい豚汁ができました!門脇さんがD&Dのblogに書かれていましたが(こちら)「物は使いよう」まさにこれを体現した時間でした。私自身も、人参や大根といった丸いものを切ると前に滑るだろうなと分かっていたことを確認できましたし少し手を添えることで、滑ることを解消できたことはこれからの説明に活かせそうです。一番の発見は、キッチン鋏セパレートを分離してナイフのように使うと、ごぼうの笹掻きがきれいにできること。(もちろん、刃の入れ方(角度)や力加減が重要ですが。)「作り手は、一番の使い手」でなければならないと思っています。使う側のプロではないので、製品の質を上げるには専門の方のご意見はとっても重要ですが自分で使ってみて初めて気づくことが沢山あります。持ちにくい、指が当たって痛い、滑る・・・使う人によっても、使う業種によっても求めること、求める物は違います。弊社の生産体制で、全てを叶えることはとても難しいですが、できる限りのことは応えていますし、それはこれからも変わりません。常により良い製品作りをするためにこうした機会で得た感覚や使って頂いている方の声をしっかり受け止めて活かしていこうと思います。ご協力頂いたD&Dスタッフの皆様ワークショップに参加頂いたお客様ありがとうございました!今回の反省を活かしてまた開催したいと思いますので気になった方は、次回是非ご参加下さい。次回は、今回で2回目を迎えたD&D大阪での展示全体について書こうと思います。ではでは